情報公開・個人情報保護

情報公開制度・個人情報保護制度の主な内容と、具体的な請求方法などをお知らせします。

1. 情報公開制度について

皆さんの知る権利を保障するとともに、町政の諸活動についての町の説明責任を果たし、町民参加と情報の共有化により一層公正で開かれたまちづくりを積極的に推進するため、町が持っている情報(行政文書)を皆さんの請求に応じて公開するものです。

公開請求できる人

町民の皆さんをはじめ、国籍、住所、個人・法人を問わず、どなたでも公開請求することができます。

請求対象となる行政文書

職員が職務上作成または取得したもので、組織的に用いるため町が保有している行政文書(文書・図面・電磁的記録)が対象です。ただし、次のものは除きます。

- 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

- 図書館の蔵書類

- 文書または図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録

非公開となる情報

町の保有する行政文書は公開が原則ですが、公開することによりプライバシーを侵害するものや、法人などに不利益を与えるものなどは非公開となることがあります。

非公開情報としては、次のようなものが定められています。

- 特定の個人を識別できる情報

- 法人等の正当な利益を害する情報

- 審議・検討などに関する情報で、意思決定の中立性などを不当に害したり、不当に町民の間に混乱を生じさせたりするおそれがある情報

- 公開することにより、人の生命、身体、財産または公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報

- 法令等により公開することができないとされている情報

など

制度の利用にあたって

情報公開制度により行政文書の公開を請求しようとするときは、制度の目的に沿って適正な請求に努めていただき、また、公開請求によって得た情報がみだりに使用され、皆さんの権利や利益が侵害されることのないよう適正に使用してください。

2. 個人情報保護制度について

個人情報保護法の改正に伴い、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。本町においては、これまで愛川町個人情報保護条例に基づき個人情報の取扱い等を行っておりましたが、令和5年4月1日からは個人情報保護法に基づく取扱い等を行います。

これに合わせ、個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めるため、愛川町個人情報保護条例の全部改正を行いました(令和5年3月27日公布、令和5年4月1日施行)。

愛川町個人情報保護条例 (PDFファイル: 116.8KB)

個人情報とは

「個人情報」とは、氏名、生年月日などにより、個人が誰であるか識別することができる情報をいいます。個人の身体、財産などに関する情報も、氏名などと一体になっていれば個人情報に当たります。

また、氏名の情報などがなく、一見して個人が識別できないような情報であっても、他の情報と照合することによって個人が容易に識別できるものも個人情報に当たります。

個人情報ファイル簿の作成及び公表

個人情報ファイル簿は、個人情報の保護に関する法律第75条第1項に基づき、その作成及び公表が義務付けられていることから、原則として1,000人を超える個人情報を取扱うファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し公表するものです。

個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成したものです。

※「保有個人情報」とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものです。ただし、行政文書に記録されているものに限ります。

個人情報ファイル簿

部局名・所属

総務部

民生部

環境経済部

建設部

教育委員会

農業委員会

選挙管理委員会

消防本部

町が個人情報を取り扱うときのルール

- 人種、信条、社会的身分、病歴等、不当な差別や偏見その他の不利益が生じるおそれのある個人情報(要配慮個人情報)は、法令等の規定に基づいて適切に取り扱います。

- 個人情報を取り扱う事務は、取り扱い目的や収集方法などを明らかにします。

- 個人情報は、事務の目的に必要な範囲内で、適切に収集します。

- 収集した個人情報は、目的以外の利用や提供を行いません。

- 個人情報は、正確で最新のものとし、漏えい、滅失、き損の防止につとめ、必要がなくなった個人情報は、確実にかつ速やかに廃棄します。

- 町職員や受託業務に携わるものに対し、個人情報の漏えい等についての罰則を適用します。

自分の情報に関する権利と町の対応

開示請求

どなたでも、町が保有している自分の個人情報について、開示請求することができます。

町は、開示請求があった場合は、他人の個人情報などの非開示情報を除いて、開示しなければなりません。

訂正請求

どなたでも、町が保有している自分の個人情報について、内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。

町は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行わなければなりません。

利用停止請求

どなたでも、町が保有している自分の個人情報について、この条例に違反する取得、利用または提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。

町は、請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止を行わなければなりません。

請求対象となる行政文書

職員が職務上作成または取得したもので、組織的に用いるため町が保有している行政文書(文書・図面・電磁的記録)が対象です。 ただし、次のものは除きます。

- 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

- 図書館の蔵書類

- 文書または図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録

皆さんへお願い

個人情報保護法の全面施行されて以来、国民の個人情報保護の意識が高まっています。

しかし、その一方で、必要な情報が得られない、過剰反応とも言える動きも実際に起きています。

個人情報保護制度を正しく理解し、個人情報の保護や個人の権利利益の保護にとどまらず、個人情報が個人や社会にとって大変役に立つものであるということについても十分に配慮し、個人情報を上手に利用してください。

利用事例:クラス名簿や緊急連絡網を作成する場合

次のいずれかの手続きを行えば、名簿や連絡網の作成・配付ができます。また、卒業生名簿、卒業アルバム、自治会名簿なども、同様の手続により作成・配付できます。

1. あらかじめ本人の同意を得る

入学時や新学期の開始時に、「生徒の氏名、住所など学校が取得した個人情報については、クラス名簿や緊急連絡網として関係者へ配付する」ことを明示し、同意の上で所定の用紙に個人情報を記入・提出してもらう。

全員の同意を得られなかった場合も、同意を得ることができた人のみを掲載した名簿や連絡網の配付はできます。

2. 同意に代わる措置を取る

「[1]利用目的(緊急連絡網を作成・配付など)、[2]掲載内容(住所・氏名など)、[3]提供方法(関係者へ配付など)、[4]本人から削除の求めがあれば名簿から削除すること」について、あらかじめ本人に通知するか、事務所の窓口での掲示、ホームページへの掲載などによって、本人が容易に知ることができる状態に置く。

この際、本人からの求めがあった場合には、名簿から削除しなければなりません。

なお、名簿や緊急連絡網などを受け取った保護者、卒業生、自治会会員等の特定多数の方には、利用目的に添った利用と適切な保護、管理を行うよう配慮が求められます。

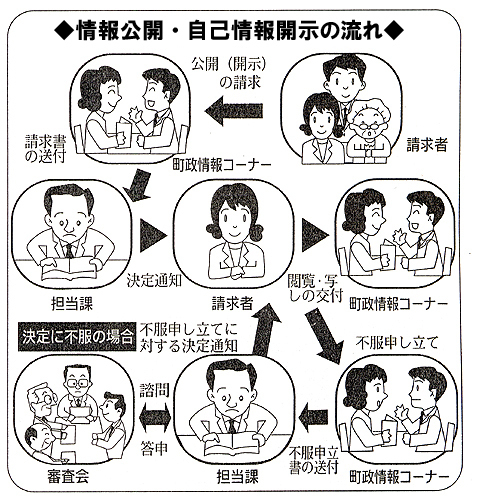

3. 公開・開示などの請求方法と流れ

請求

請求の受付は、役場1階ホールにある「町政情報コーナー」で行います。請求者の求めている情報が記録されている行政文書を正確に特定するため、職員が対面して具体的な内容を伺いますので、なるべく来庁していただきます。

また、個人情報の開示などを請求するときは、運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳など本人確認ができるもの(顔写真が貼付されていないものは複数)をご用意ください。

決定

原則として、請求のあった日の翌日から起算して14日以内に公開・開示するかどうかを決定し、請求者に通知します。

公開・開示

公開・開示または一部公開・開示の決定を受けたときは、指定の日時、場所で行政文書(個人情報)の閲覧または写しの交付を受けることができます。

費用負担

請求・交付に係る手数料は無料ですが、文書の写しを希望する場合には複写代(A4判1面につき10円など)を負担していただきます。また、郵送による写しの交付を希望する場合には、別途郵送料の実費が必要です。

個人情報に係る開示請求用等委任状 (PDFファイル: 41.7KB)

不服申立て

皆さんが請求した行政文書(個人情報)の全部や一部が公開・開示などができないと決定されたとき、その決定に不服がある方は、3カ月以内に町に対して不服申立てをすることができます。

不服申立てがあった場合、町は、請求に対する決定が適正だったかどうか、第三者機関である審査会に審査を依頼し、その結果を踏まえて、あらためて公開・開示などをするかどうか決定します。

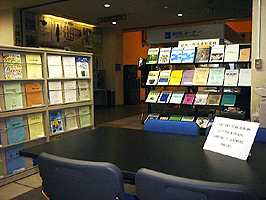

町政情報コーナー

ここでは、情報公開・個人情報保護両制度についての案内、相談、受付を行うほか、情報提供の場として行政文書目録や個人情報取扱事務登録簿、町政に関する刊行物、資料などをそろえていますので、どうぞお気軽にご利用ください。

役場本庁舎1階ホール 町政情報コーナー

この記事に関するお問い合わせ先

〒243-0392

神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1

電話番号:046-285-6968 または 046-285-2111(内線)3217

ファクス:046-286-5021

メールフォームでのお問い合せ

更新日:2023年03月01日